罗近溪云:“学问不是虚谈,须于伦常日用中体认天理。”为深入贯彻落实新时代研学实践教育要求,扎实推进《教育强国建设规划纲要》中“五育融合”育人目标,2025年3月28-30日,山东大学《文史哲》编辑部主编兼主任、尼山学堂班主任杜泽逊教授带领尼山学堂学生赴曲阜、泰安游学,山东大学文学院吴柱教授、辅导员刘后德老师、教务员谢雨欣老师一同前往。

三孔遗风

维春之月,鸟语花香。3月28日,尼山学堂师生乘车前往曲阜。在杜老师和张锦阳同学的带领下,诸生学唱《西南联大校歌》,歌声昂亢。唱毕,杜老师向同学们讲解歌词“绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血”的内涵。同学们纷纷感慨,联大和学堂相隔近百年,文脉赓续,重任在肩。

到达曲阜后,师生依次参观孔林、孔庙、孔府。穿过孔林的葱郁古柏,师生至孔子墓前行礼。孔林中一块块重新翻起的土地也见证了两千多年孔家的变迁,向北前行,师生还观览了于氏坊、孔尚任墓、孔令贻墓等清代墓群。

离开孔林,师生一同前往孔庙。由金声玉振门到圣时门,再到大成殿,师生在穿越古今中凭吊先哲、寄托遐思。随后,师生前往观览东庑、玉虹楼法帖。行至鲁壁,杜老师还为同学们讲解了其中的古文经故事,言尽而欢。

随后,学堂师生一同参观汉魏碑刻博物馆。日已西斜,阳光打在古碑篆隶上,无声地诉说着石碑背后的往事。览毕,一天的行程也就此结束。

复圣之学

3月29日早,尼山学堂师生依次参观曲阜颜庙、周公庙和孔子博物馆。相比于“三孔”的人来人往,颜庙和周公庙似隐没于城中,显有几分清寂。师生行走在石板路上,在道道石碑中感思复圣颜回和元圣周公的事迹。其中,杜老师向同学们提问“复圣”之“复”为何义,有同学答为“再”“又”之义,“又一个圣人”,恰印证了那句话:传承很重要——周公制礼作乐、孔子整理六经、颜回从师仲尼,代代儒者的传承接续,才使儒学臻于至善。

随后,师生齐往孔子博物馆。跳出平日深耕的书籍元典,同学们透过文物更加立体、深刻地了解孔子及其时代。览毕,师生和孔子博物馆馆长郭思克一起在博物馆门前合影,郭馆长勉励同学们努力学习,将来为儒学的传承尽一份力。

碑碣林立

结束曲阜的“朝圣”之行,下午,师生乘车前往泰安岱庙。岱庙始建于西汉武帝时期,是中国古代帝王举行封禅泰山仪式的地方。岱庙内碑碣林立,讲解老师为同学们讲述秦李斯小篆碑、张迁碑等著名石碑。

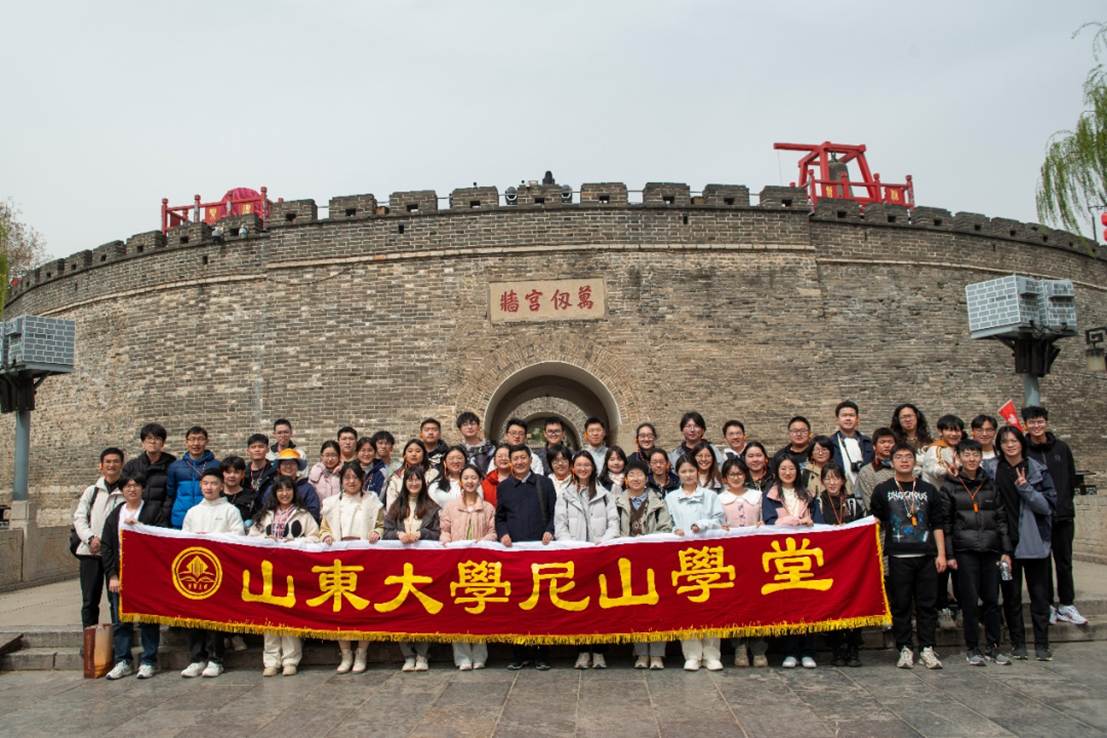

此外,杜老师还亲自为同学讲解了岱庙铜亭铁塔的建造往事,并带领同学们参观盆景。览毕,师生一同前往岱庙北的城楼合影。

人文化成

晚上,师生一同前往泰山学院。泰山研究院院长张琰为尼山学堂师生讲授泰山的历史,涵盖历代帝王封禅、泰山石刻、泰山与儒释道三教等方面,师生收获颇丰。

巍巍岱岳

3月30日,尼山学堂诸生共攀泰山。泰山古称“岱山”“岱宗”,“岱”即“大”之义。泰山也被称为“五岳之首”,但其主要原因不在山的高度和景观的瑰丽,而在它深厚的人文底蕴。据史书记载,秦以前曾有七十二位帝王到泰山祭告天地,秦以后又相继有十二位皇帝来泰山封禅朝拜。《孟子·尽心上》“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下”一语道尽泰山之巍峨,意境之广阔。

清晨六点,师生齐往泰山脚下,分登山与乘车两组,相约至南天门会合。登山同学从红门出发,途经万仙楼、经石峪等景点。其中,经石峪上刻有《金刚经》摩崖石刻,书体圆通、顿挫有力,为历代书家所推崇。

到达中天门后,登山同学稍作小憩,共同前往南天门。一路台阶层叠,十八盘更是回环险峭,同学们结成小组,或相扶助力,或排头指挥,在相互勉励中也增进了友谊。

南天门后不远即为天街,尼山学堂诸生在此合影。天街附近设有观景台,依台远望,山川大楼皆收于眼底,有心旷神怡之感。用完午饭,师生向玉皇顶进军。其间,有碧霞祠供奉“泰山奶奶”碧霞元君,神态安详,默默护佑着尼山学堂全体师生路途顺利。

碧霞祠香火缭绕,一行人在这缥缈的云烟中逐渐失去身影,再次定住脚步,已是玉皇顶处。在这里,同学们还有拿出五元人民币与镌有“五岳独尊”的石刻合影,以作纪念。

下山了,三天的游学也步入尾声。返程路上,杜老师再次放起《西南联大校歌》,与来时的情境相辉映。

或许在很久后的一天,同学们仍会为旅途中的几个瞬间所感动。

文案 | 曹炜婕

图片 | 刘恒 林炫举 许昀